英语原文共 3 页,剩余内容已隐藏,支付完成后下载完整资料

利用混凝对垃圾渗滤液进行脱色处理的研究

Hamidi Abdul Aziz *, Salina Alias, Mohd. Nordin Adlan, Faridah, A.H. Asaari, Mohd. Shahrir Zahari

马来西亚理科大学工程学院,土木工程,马来西亚槟城学院

于2005年8月8日收到;2005年11月11日收到修改后的版本;2005年11月13日通过审核;从2006年1月4日起可从网上获取

摘 要:本次实验是为了研究混凝对垃圾渗滤液进行脱色处理的效果,其中,垃圾渗滤液取自马来西亚的一个准好氧垃圾填埋场。使用标准烧杯实验装置对四种类型的混凝剂即硫酸铝(III)(明矾),氯化铁(III),氯化亚铁(Ⅱ)和硫酸铁(Ⅲ)进行了研究。结果表明,氯化铁脱色效果优于其他混凝剂,在pH为4、混凝剂浓度为800mg/l时的去除率最高,达94%。同样的,混凝剂用量对COD、浊度和悬浮物浓度的影响呈类似的趋势。这表明垃圾渗滤液的颜色主要是由表现为浊度和悬浮固体的不溶性有机物导致的。本研究的结果表明,氯化铁是一种可以用来对垃圾渗滤液进行脱色处理的混凝剂。

关键词:脱色;混凝;氯化铁;渗滤液; pH值

- 前言

对城市生活垃圾进行卫生填埋不断地被广泛接受,不少国家使用这种方法处置垃圾。与其它方法相比,这种方法一般实施和维护成本。然而,填埋场内的渗滤液运移有可能会成为地表水和地下水污染的潜在来源。垃圾渗滤液是一种深色的液体,主要是由穿过填埋场内部或流过填埋场顶部的降水的渗流形成的。有机物(如腐殖酸)的分解可能导致水变为黄色,褐色或黑色(Zouboulis等,2004年)。通常将物理、化学和生物法组合起来来提高垃圾渗沥液(Kargi和Pamukoglu,2004年)的处理效率。

现有的一些脱色的技术包括化学沉淀法,粒状活性炭吸附法,纳滤,臭氧化,辐射,紫外光降解,化学混凝,生物处理,厌氧处理,生物流化床和UV / H 2 O高级氧化法(Ahmedna等人, 2000; Kadirvelu等,2003;马努和乔杜里,2002)。然而,对于渗滤液颜色的处理,仍未有具体的准则,尤其是在马来西亚。混凝一种是有效去除高浓度有机污染物的方法(Wang等人,2002)。铝盐和铁盐作为混凝剂已被广泛用于去除水中的腐殖质(Amokrane等人,1997)。

表1 2003年1月——12月PBLS填埋场中新滞留池(填埋约3年)内渗滤液的水质指标

本次研究所用的渗滤液取自Pulau Burung填埋场(PBLS),该填埋场位于马来西亚槟城的拜勒姆森林保护区。由于与悬浮固体和浊度相关的高浓度有机物(以COD测定)的存在,此填埋场的垃圾渗滤液颜色深且浑浊,色度从2430——8180PtCo(见表1)。本次实验的目标是:研究不同种类的混凝剂,通过混凝过程对于准好氧垃圾填埋场产生的渗滤液进行脱色处理的有效率。此外,在脱色与去除和悬浮固体以及浊度相关联的有机质之间建立联系。

2.方法

2003年1月至12月,从PBLS收集渗滤液样品。样品收集自有效的滞留池,且渗滤液的“年龄”小于5年。用30L的塑料容器储存垃圾渗滤液,运至实验室,保存在4的环境中。参照《水和废水监测方法》(1992),分析了渗滤液的PH值,BOD,COD,色度,悬浮固体浓度,浊度,锌,铜,锰,镉,铁等。为了调节渗滤液,将渗滤液样品从冰箱中取出,然后在大约22℃下放置约2小时。在所有实验进行之前,为了让可能沉淀的固体重新悬浮,首先对样品进行彻底搅拌。

渗滤液混凝实验用烧杯搅拌装置(型号CZ150)实行,装置包括六个桨式转子(24.5毫米63.5毫米),配有6个1L的烧杯。先确定好明矾,氯化铁(III),硫酸亚铁(II)和硫酸铁(III)的浓度,然后将它们分别加入到1L处理后的渗滤液中。这两个实验的初始快速混合阶段都为1分钟,转速为350rpm,接着缓慢混合阶段持续19分钟,转速为50rpm。最后,采样之前的重力沉降阶段,持续1小时。用作混凝剂的化学试剂均为市售,由英国的R&M市场提供。制备混凝剂的方法为:将50克的盐溶解在1L的蒸馏水中。用硫酸和氢氧化钠来调节pH。

用塑料注射器从液面下方约2cm处抽取样品,然后定量分析待测样品的色度,化学需氧量,悬浮固体浓度和浊度。实验设两组重复试验。pH由pH计(CyberScan 20)测定,浊度用2020浊度仪(LaMotte)进行测量。 COD的测定参照《水和废水监测方法》(1992)中的5220 D方法(封闭回流,比色法)。参照《水和废水监测方法》(1992)中2120C的方法,使用时DR 2000分光光度计,在455nm处测定色度,以铂钴为单位(每升水中含有1mg铂和0.5mg钴时所具有的颜色,称为1度)。通过对照试验来消除过滤对于渗滤液颜色的去除的影响。颜色的去除率的计算公式如下:

其中,为渗滤液的初始色度,为渗滤液的最终色度。

3.结果与讨论

3.1 pH对脱色的影响

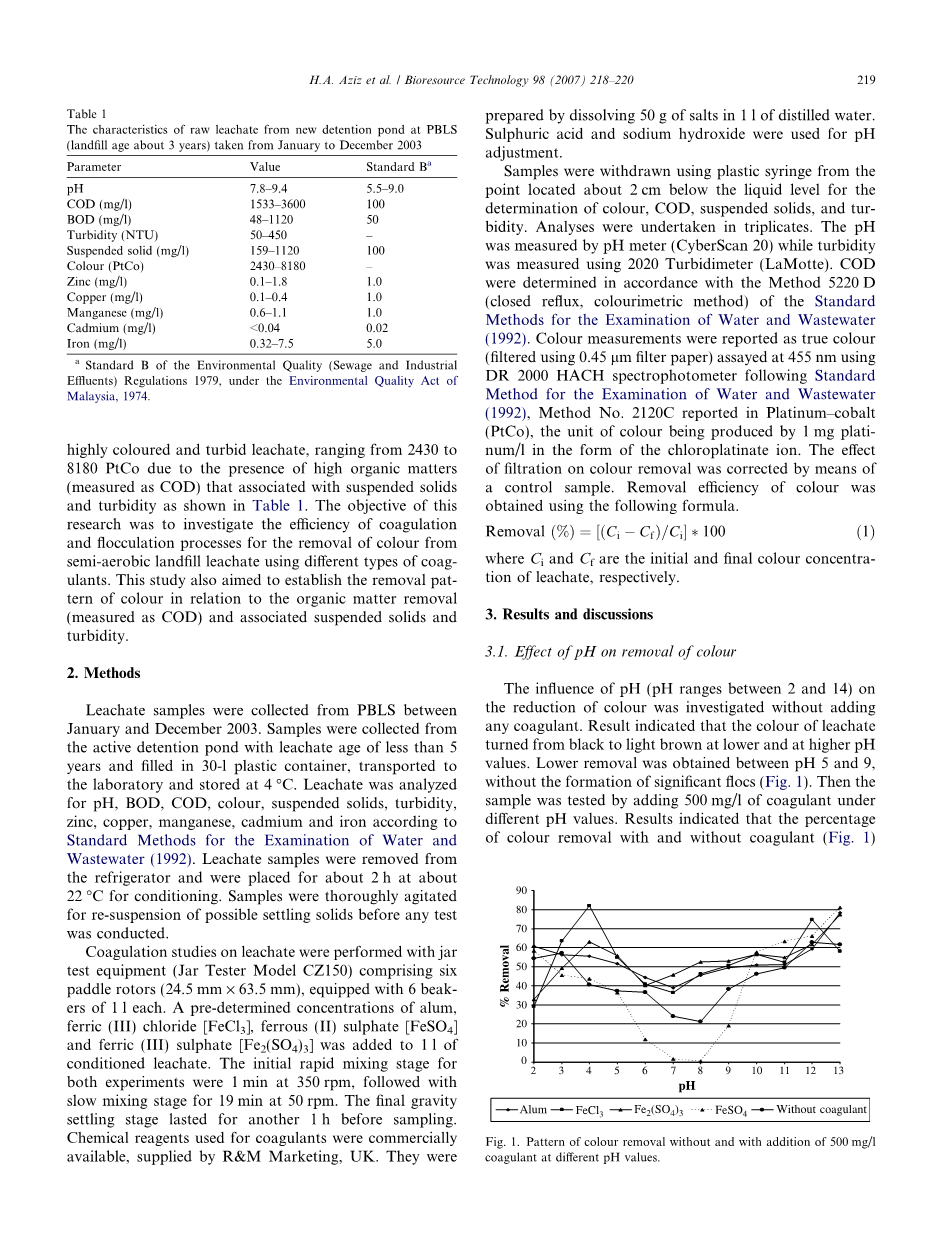

研究不同pH(PH范围为2——14)对脱色的影响时,未在渗滤液中添加任何混凝剂。结果表明,随着PH值的升高,渗滤液的颜色从黑色变为浅棕色。 当渗滤液的pH值介于5和9之间时,不能形成明显的絮凝物,因此脱色效果较差(图1)。然后,将浓度为500mg/L的混凝剂加入PH不同的渗滤液样品中。结果表明,渗滤液颜色的去除率随PH的变化规律与有无混凝剂以及混凝剂的种类无关。在所有混凝剂中,三氯化铁在脱色方面效果最佳,铝盐的脱色效果较铁盐稍差。硫酸亚铁对颜色的去除率首先随pH增大而减小,当PH增至8时,去除率开始随PH的增大而增大,PH为13时达到最大值。因此,可以得出结论:渗滤液脱色处理的最适pH值为4和12,前者效果更佳。 Wang等人(2002)指出,用光氧化方法处理渗滤液时在低pH值情况下效果更好。

图1 颜色去除率随PH变化规律

3.2 混凝剂投加量对脱色的影响

实验进一步研究不同PH值(PH为4、6和12)下,所投加的混凝剂剂量对于颜色去除率的影响。结果表明,随着混凝剂投加量的增加,颜色去除率增大(直到浊度去除率开始下降后达到最佳值,见表2)。这可以归因于:当混凝剂投加量超过最佳值后,胶体粒子会重新达到稳定。与其他混凝剂相比,三氯化铁可以用较少的投加量达到较好的脱色效果。在三种PH值下(pH为4,6和12),随着三氯化铁剂量的增加,颜色去除率急剧上升。然而,与PH为4和12的情况下相比,对PH为6的渗滤液进行脱色处理时,各种混凝剂的需要投加量均增大。例如:PH为6,三氯化铁投加量为2500mg/l时,颜色去除率为97%;而PH为4,投加量为800mg/l时,去除率为94%。此外,除了硫酸亚铁,其他混凝剂在低PH值时脱色效果更佳。当用硫酸亚铁作为混凝剂时,PH为4时的去除率为50%,而PH为12时的去除率达77%。PH较低时,去除率下降是由于渗滤液中腐殖酸组分析出。

通过烧杯实验,比较不同投加量下,三氯化铁去除渗滤液浊度、悬浮固体、颜色以及COD的效果,可以发现:PH为4的时候,混凝剂对颜色的去除与对COD、浊度和悬浮固体的去除表现出相似的趋势。随着混凝剂投加量的增加,其对渗滤液各水质指标的去除率也呈上升趋势。例如,三氯化铁的投加量为200mg/l时,对颜色、浊度、悬浮固体以及COD的去除率分别为66%、57%、72%和27%。当三氯化铁的投加量增大到1200mg/l时,去除率也分别提高到92%,95%,94%和51%。这表明,渗滤液的颜色主要是由表现为浊度和悬浮固体的不溶性有机物引起的的。

表2 各种混凝剂在PH为4、6和12时不同投加量的颜色去除率

4.结论

结果显示,利用混凝对PH进行脱色处理的最佳pH为4和12。与其他金属盐混凝剂相比,氯化铁的去除效果更佳,在PH为4、投加量为800mg/l时,去除率超过94%。混凝剂投加量对脱色效果产生影响,与对去除COD、浊度和悬浮固体的影响表现出相似的趋势,从而证实了渗滤液的颜色主要是由有机物质引起的的。研究表明,氯化铁可以作为一种混凝剂来对渗滤液进行脱色处理。

致谢

感谢马来西亚科技与环境部提供国家科学奖学金和IRPA研究经费。

参考文献

Ahmedna, M., Marshall, W.E., Rao, R.M., 2000. Production of granular activated carbons from select agricultural by-products and evaluation of their physical, chemical and adsorption properties. Bioresource Technology 71, 113–123.

Amokrane, A., Comel, C., Veron, J., 1997. Landfill leachate pre-treatment by coagulation–flocculation. Water Resources 31 (11), 2775–2782.

APHA, AWWA, WPCF, 1992. Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water, 19th edition.

Kadirvelu, K., Kavipriya, M., Karthika, C., Radhika, M., Vennilamani, N., Pattabhi, S., 2003. Utilization of various agricultural wastes for activated carbon preparation and application for the removal of dyes and metal ions from aqueous solutions. Bioresource Technology 87, 129–132.

Kargi, F., Pamukoglu, M.Y., 2004. Adsorbent supplemented biological treatment of pre-treated landfill leachate by fed-batch operation. Bioresource Technology 94, 285–291.

Manu, B., Chaudhari, S., 2002. Anaerobic decolorization of simulated textile wastewater containing azo dyes. Bioresource Technology 82, 225–231.

MDC Sdn. Bhd., 1997. Laws of Malaysia—Environmental Quality Act 1974 and Regulations, 4th edition, Kuala Lumpur, Malaysia.

Wang, Z.P., Zhang, Z., Lin, Y.J., Deng, N.S., Tao, T., Zhuo, K., 2002. Landfill leachate treatment by a coagulation–photooxidation process. Journal of Hazardous Materials B95, 153–159.

Zouboulis, A.I., Chai, X.-L., Katsoyiannis, I.A., 2004. The application of bioflocculant for the removal of humic acids from stabilized landfill leachates. Journal of Environmental Management 70, 35–41.

剩余内容已隐藏,支付完成后下载完整资料

资料编号:[31933],资料为PDF文档或Word文档,PDF文档可免费转换为Word

课题毕业论文、文献综述、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。